算法时代,更需坚守“铅字千钧”的敬畏——《人民日报记者怎样写消息》序言

|

算法时代,更需坚守“铅字千钧”的敬畏 ——《人民日报记者怎样写消息》序言 何聪 “人处岭南,善探巨象口中齿;客居江右,会夺骊龙颔下珠”。刘杰社长退休后受聘安徽师范大学特聘教授,将丰富的新闻从业经历和深厚的国学修养相融合,把古典智慧引进新闻写作研究,相继出版《怎样写活人物》《人民日报记者怎样写记事》《人民日报记者怎样写短论》等,每有新著都会第一时间让我学习。《人民日报记者怎样写消息》是该系列研究收官之作,发来书稿,嘱我写序,不敢说序吧,倒有话想说。

此文为该书之序。 “水本无波,相荡乃成涟漪;石本无火,相击乃发灵光”。古典文脉与现代新闻相遇,传统的古文经典与现代的新闻写作相比较、相对照,将形成怎样的“涟漪”,发出怎样的“灵光”?本书正是这一碰撞的生动例证。 “抚动琴弦,遽觉座中风雨至;哦成诗句,应知窗外鬼神惊。”这些专著不仅是业务研究、新闻写作指南,更是一部浸润着时代责任与文化传承的精神史诗。“天安门上想问题,田间地头找感觉”,让我们深刻体会到优秀新闻作品背后那份沉甸甸的使命与追求。“立德、立功、立言”,他的著作像面三棱镜,折射出新闻工作的三种光芒:透视时代风云的政治高度、浸润人文关怀的思想温度、彰显职业操守的人格亮度。

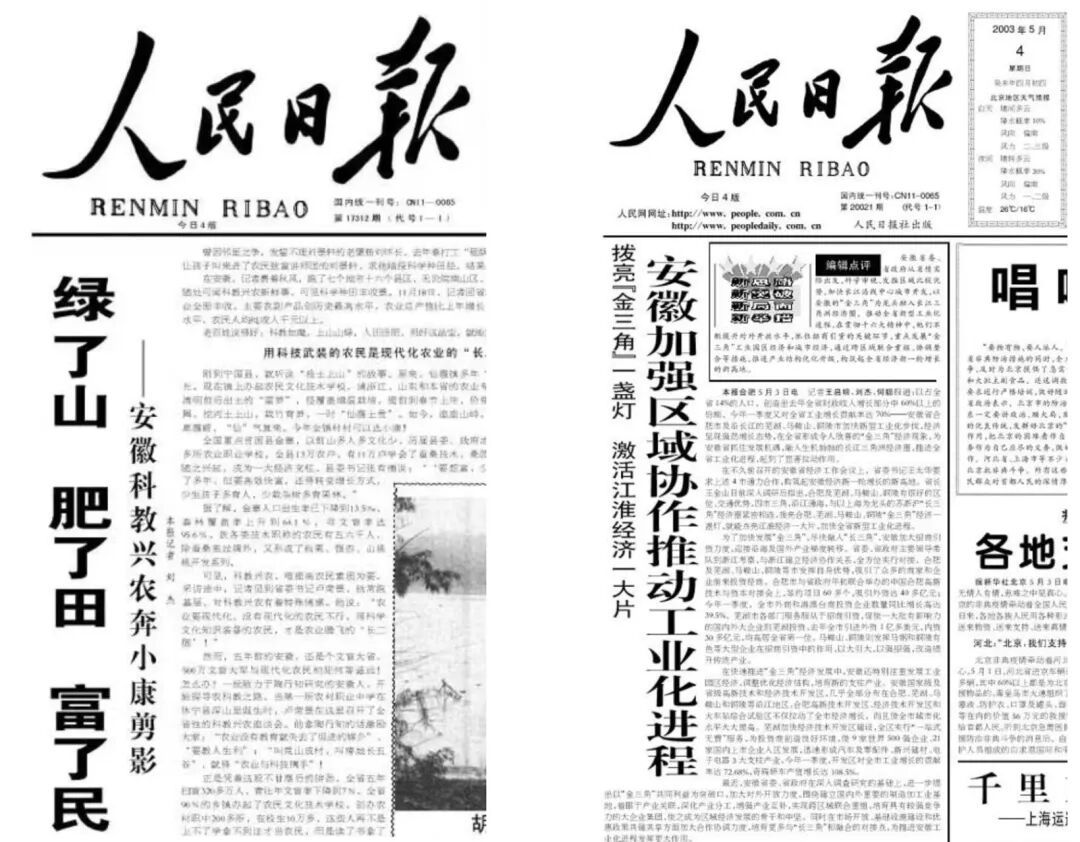

人民日报社安徽分社原社长刘杰在授课。 “记者裹着秋风,跑了七个地市、十六个县区。”这是我 1999 年考新闻研究生时,一道“通讯改消息”考题材料里的话。记者的脚力、采访的深入给我留下了深刻印象,其中还去到了比我大别山老家还高的“大山头上”的“清枫岭”,这位记者便是本书的作者。从 2002 年到 2015 年,我有幸一直跟随作者学做新闻,学习他如何做一个有情怀能吃苦、有思想能担当、有追求善创新的记者。从第一篇消息、第一个头版头条的写作和修改中……在 13 年的耳提面命中,我们结下深厚的师友之情,时任安徽省委书记王金山曾当面称我们为“黄金搭档”。刘杰社长在《头条背后的故事》《头版头条写作艺术》等著作中,介绍了不少他带我们一起写稿的故事和他的思考。认真研读,定能窥见一名优秀记者的成长密码。正如人民日报社原副总编米博华同志给作者所著的《提问新闻》序中所说:“刘杰讲的是新闻采访的真经,而真经又往往是未亲历者不能道出其中的奥妙。”现在老社长又结合国学研究新闻,出版系列专著,那就更称得上是真经和奥妙了。“写好新闻消息是编辑记者的基本功”。在《人民日报记者怎样写消息》中,作者用比较研究的方式,以全新的视角、通过大量的案例和故事,生动而具体讲述了新闻消息写作的学理与方法,展示了提高新闻消息写作能力的道理与路径。“文章本天成,妙手偶得之”,书中既有对写作技巧“术”的研究——如何锤炼写作技艺,积累实战经验,炼就一双“妙手”;更有对“道”的阐发——贵在“铁肩担道义,妙手著文章”的理想追求与坚守、责任与担当。 比如书中,将韩愈《御史台上论天旱人饥状》、苏轼《书上元夜游》等古文经典与当代新闻写作对照,令人耳目一新,古人“文以载道”的追求与今人“新闻四力”的要求竟如此相通。这本书让我们看到,新闻消息不仅是信息的载体,更是思想的容器。它教会我们:优秀的报道应当像曾巩笔下的《越州赵公救灾记》那样,既有事实的精确,又有人文的情怀;既能立足当下,又可昭示未来。在这个信息爆炸的时代,更需要回归新闻的本真——用严谨的态度传递真相,用温暖的目光凝视人间,让每一篇报道都“照耀八荒,赫赫丽天秋日;震惊万里,轰轰出地春雷”,成为照亮时代的一个个光点。 “新闻要拎起来写。”这是刘杰社长说得最多的一句“真经”,也是对我影响最大、受益最深的话。“把采访素材吃透了,脑子能过电影,拎起来写。”所谓“吃透”,就是采访深入、理解透彻,知其然更知其所以然,知其所以必然。“以其昏昏,使人昭昭”是行不通的,必须是“贤者以其昭昭,使人昭昭”。新闻写作也是如此。 犹记得 2003 年 5 月 4 日,《人民日报》头版头条“新思路 新突破 新局面 新举措”栏目推出的消息《拨亮“金三角”一盏灯,激活江淮经济一大片——安徽加强区域协作推动工业化进程》,就是刘社长带着我采访并让我执笔写的第一篇消息稿件,堪称“入门课”。记忆中,当年,我们从合肥出发,辗转铜陵、芜湖、马鞍山,跑了一个多星期,围绕“省委书记王太华要求上述 4 市通力合作,构筑起安徽经济新一轮增长的新高地”做了全面调研后,我大概花了一周时间弄了个初稿,结果是“主题不鲜明,材料在堆砌,没有拎起来写”。后来社长亲自动手,一遍遍修改,几乎重写,而成见报稿。

人民日报头版头条稿件截图。 那一年,我多次就这个稿件采写过程,将初稿、改稿和见报稿做过复盘、比较和思考:“文章该如何拎起来写?”原因在哪里?最终明白,问题在于没有吃透主题——对安徽加强区域协作推动工业化进程的主题理解不充分、不到位。尽管我们一起采访了一周多时间,但未能从全局来把握和看待问题,尤其是对编辑点评中所说:“……以安徽的‘金三角’为龙头融入长江三角洲经济圈,……通过跨区域联合重组、协调整合等措施,推进产业结构优化升级,构筑起全省经济新一轮增长的新高地”的核心意图把握不够,未能将案例与主题完美契合。识见、明理、合道,唯有以思想为魂,主题为线,“掰开了,揉碎了,串起来”,才能拎起新闻的主旨,拎起新闻的情趣,拎出新闻的鲜活。 “事但观其已然,便可知其未然;人必尽其当然,乃可听其自然。”在拎起来的文章里,其字里行间,我们观其然,知其自然,自会从记者“脚底板下出新闻”的生动实践中,触摸到新闻人“胸为帅谋”“为国之大者谋”的格局与涵养。范敬宜说:“新闻要有文化含量,记者要有人文情怀”。提升我们的专业品格,让我们的报道既有思想锐度,又充满人性光辉,既“讲政治、讲深刻、讲个性”,又能“讲道理,讲学理,讲真理”,最重要的是夯实文化根底。国学与新闻写作研究系列,正是为我们提供的极佳范本。它既是业务宝典,更是精神灯塔。它提醒我们:在算法推送的时代,更需要坚守“铅字千钧”的敬畏;在流量至上环境中,更要葆有“为民代言”的赤诚。 (作者系人民日报社浙江分社社长、高级记者) |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327